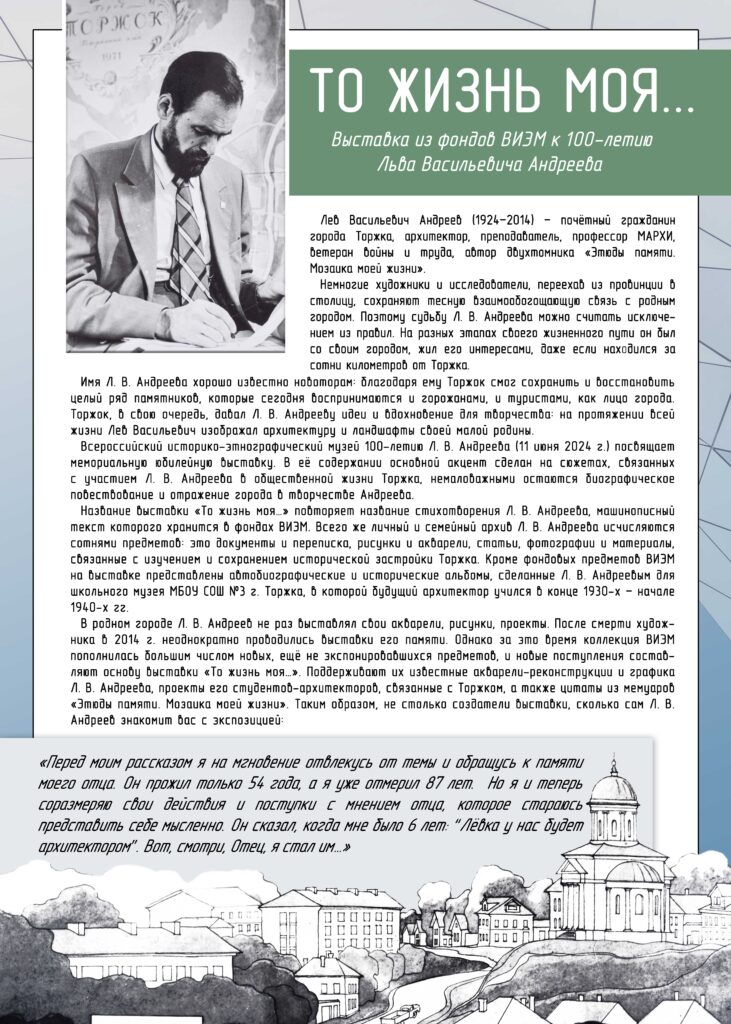

Выставка «То жизнь моя…» к 100-летию со дня рождения Л. В. Андреева (1924–2014)

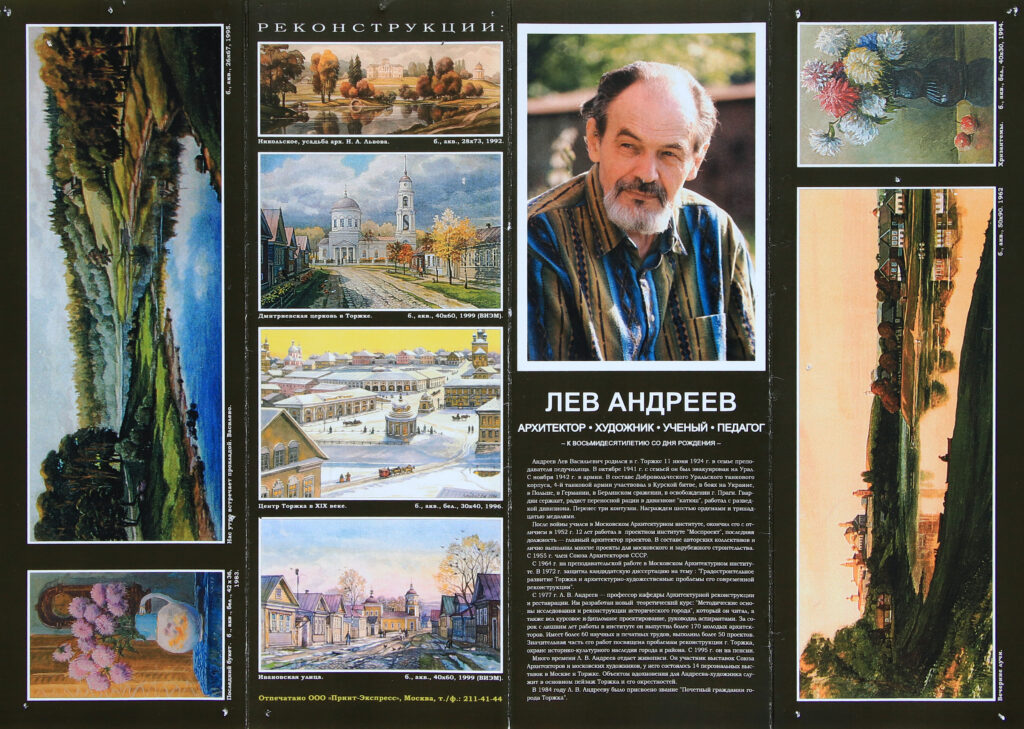

Лев Васильевич Андреев (1924–2014) – почётный гражданин города Торжка, архитектор, преподаватель, профессор МАРХИ, ветеран войны и труда, автор двухтомника «Этюды памяти. Мозаика моей жизни».

Немногие художники и исследователи, переехав из провинции в столицу, сохраняют тесную взаимообогощающую связь с родным городом. Поэтому судьбу Л. В. Андреева можно считать исключением из правил. На разных этапах своего жизненного пути он был со своим городом, жил его интересами, даже если находился за сотни километров от Торжка. Имя Л. В. Андреева хорошо известно новоторам: благодаря ему Торжок смог сохранить и восстановить целый ряд памятников, которые сегодня воспринимаются и горожанами, и туристами, как лицо города. Торжок, в свою очередь, давал Л. В. Андрееву идеи и вдохновение для творчества: на протяжении всей жизни Лев Васильевич изображал архитектуру и ландшафты своей малой родины.

Всероссийский историко-этнографический музей 100-летию Л. В. Андреева (11 июня 2024 г.) посвящает виртуальную выставку. В её содержании основной акцент сделан на сюжетах, связанных с участием Л. В. Андреева в общественной жизни Торжка, немаловажными остаются биографическое повествование и отражение города в творчестве Андреева.

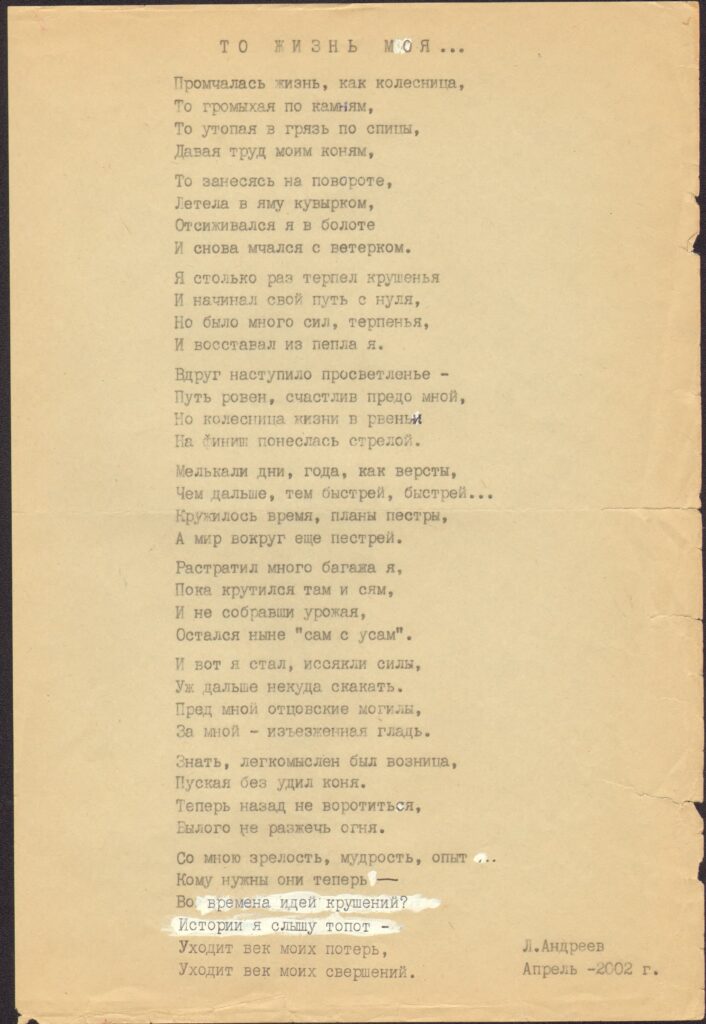

Название выставки «То жизнь моя…» повторяет название стихотворения Л. В. Андреева, машинописный текст которого хранится в фондах ВИЭМ. Всего же личный и семейный архив Л. В. Андреева исчисляются сотнями предметов: это документы и переписка, рисунки и акварели, статьи, фотографии и материалы, связанные с изучением и сохранением исторической застройки Торжка.

В повествовании важную роль играют цитаты из мемуаров «Этюды памяти. Мозаика моей жизни». Таким образом, не столько создатели выставки, сколько сам Л. В. Андреев знакомит вас с экспозицией: «Перед моим рассказом я на мгновение отвлекусь от темы и обращусь к памяти моего отца. Он прожил только 54 года, а я уже отмерил 87 лет. Но я и теперь соразмеряю свои действия и поступки с мнением отца, которое стараюсь представить себе мысленно. Он сказал, когда мне было 6 лет: “Лёвка у нас будет архитектором”. Вот, смотри, Отец, я стал им…».

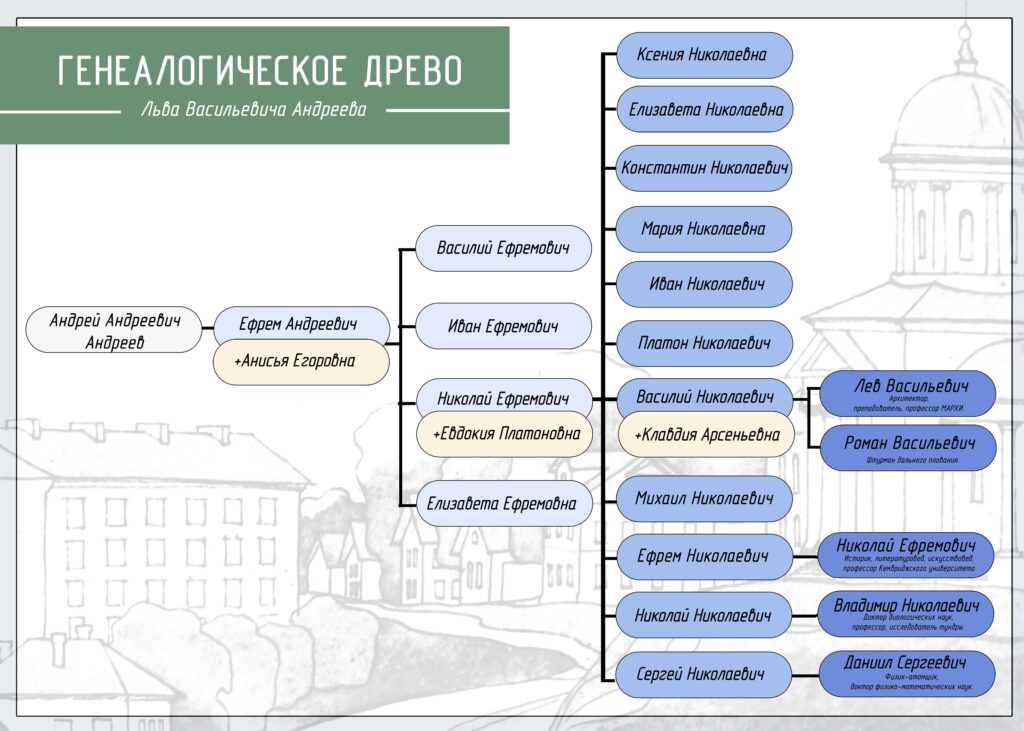

Род Андреевых известен в Торжке с ХVIII века.

Отец Льва Васильевича был десятым ребенком в семье. В этой патриархальной семье текла спокойная, размеренная жизнь, сильная традициями и устоями. Вот как сам Лев Васильевич описывает это в своих воспоминаниях: «Это был типичный торжковский дом того времени. Удобный, благоустроенный и, несмотря на многочисленных обитателей, не казавшийся тесным. В старину в нем текла спокойная, размеренная жизнь».

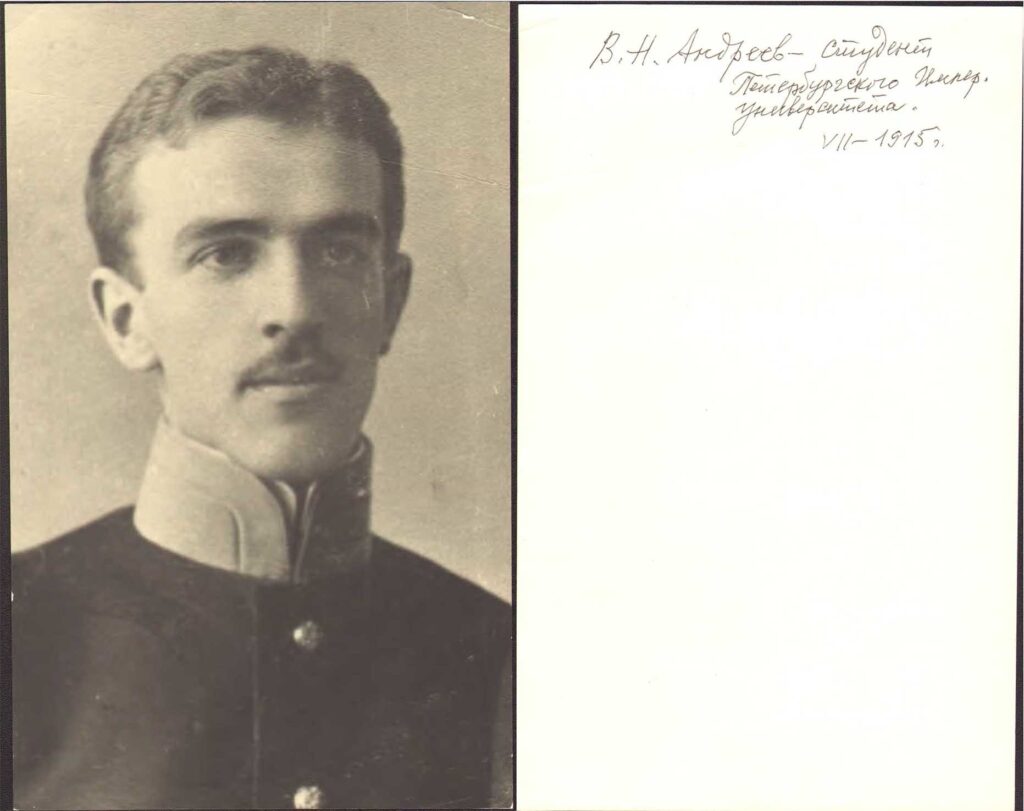

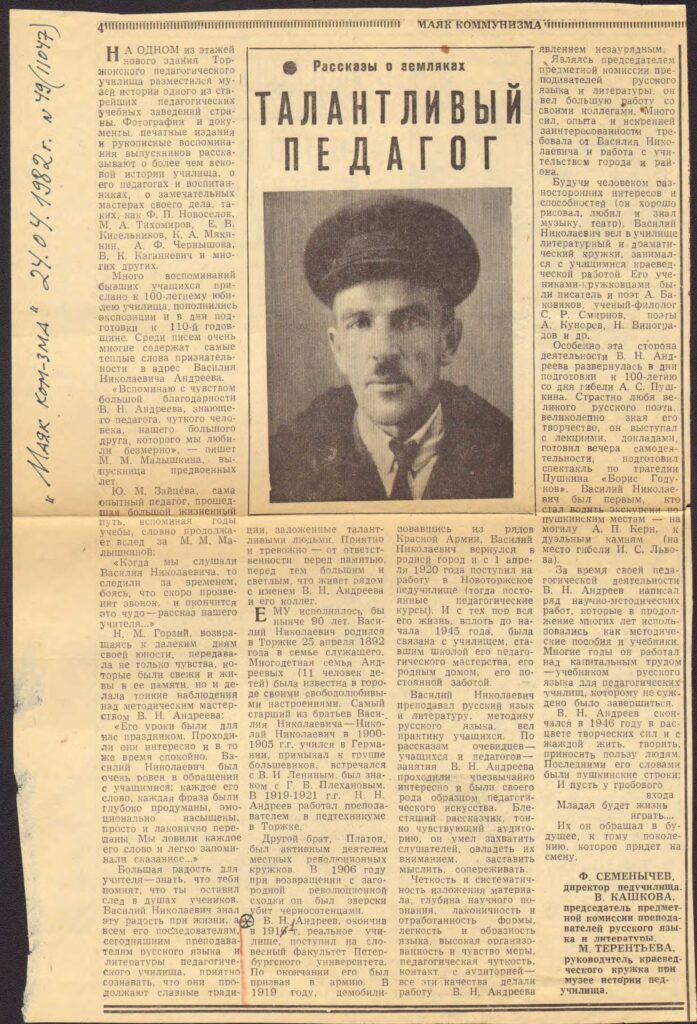

Воспитывался Лев Васильевич в семье педагогов: «Я рос в среде интеллигентных людей, получивших хорошее дореволюционное образование и воспитанных на основе христианской морали». Отец, Василий Николаевич, работал в педтехникуме преподавателем русского языка и литературы.

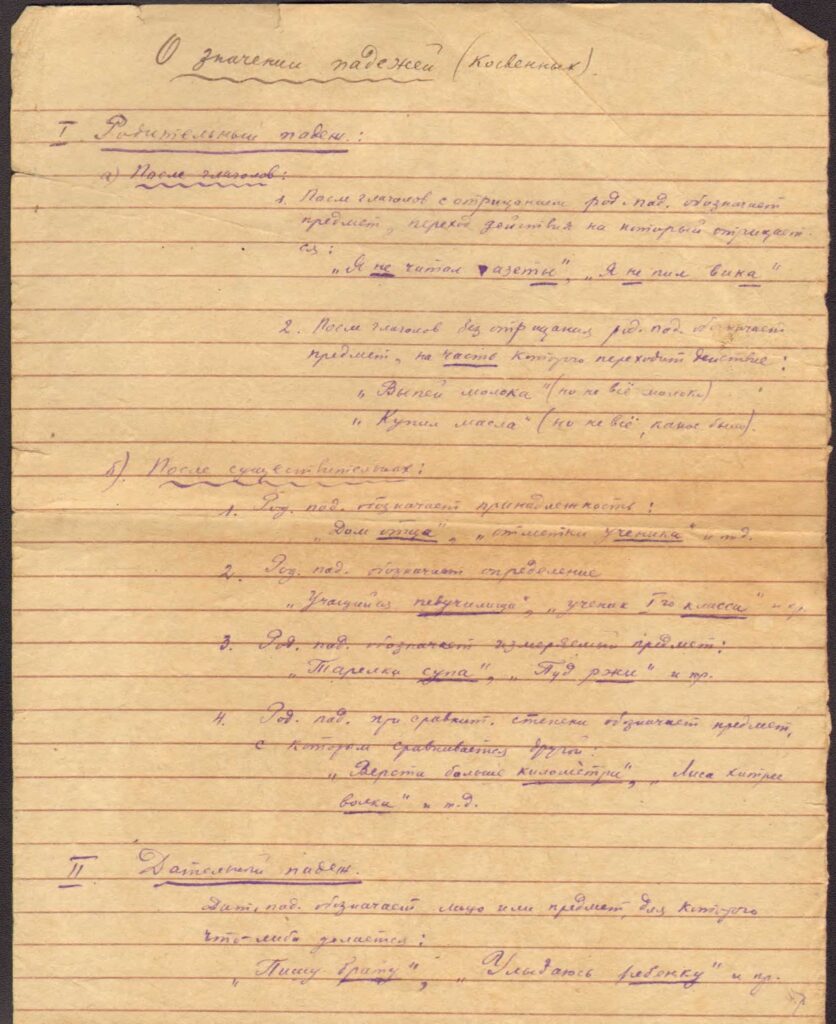

Рукопись В.Н. Андреева к уроку русского языка «О значении падежей (косвенных)». Торжок, 1930-е-40-е гг.

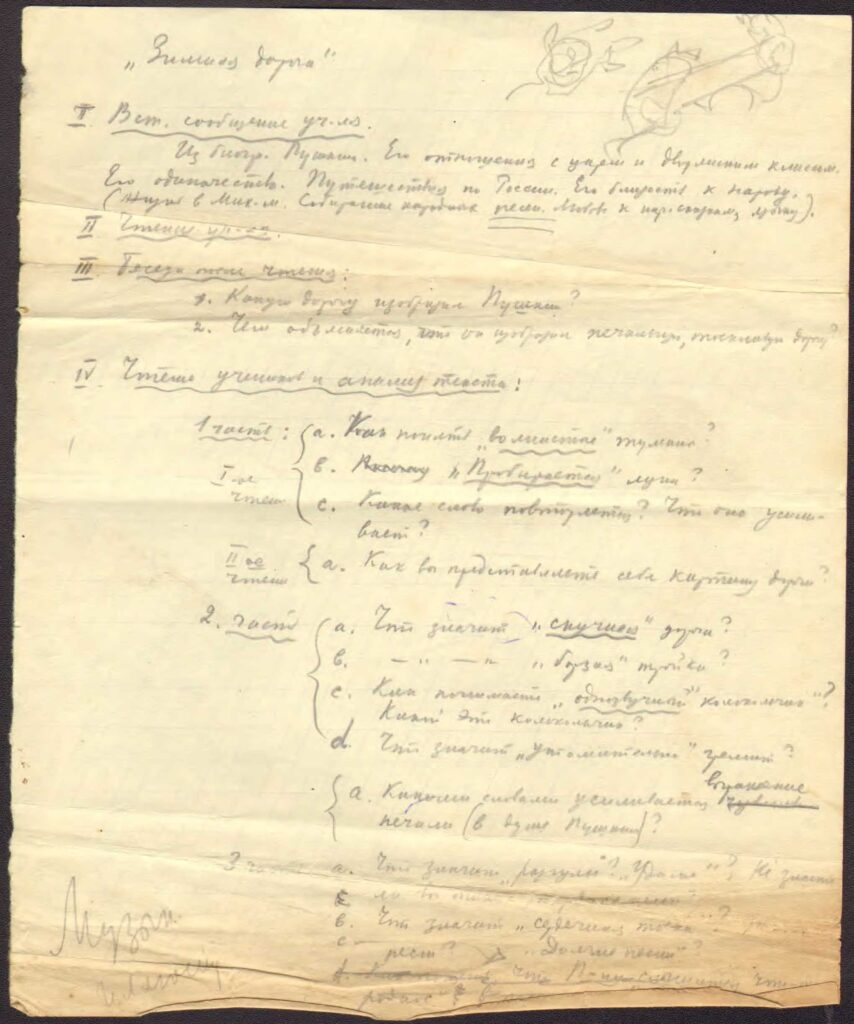

Рукопись В.Н. Андреева к уроку литературы. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога». Торжок, 1930-е-40-е гг.

Мать, Клавдия Арсеньевна, была учителем начальных классов. Родители хорошо рисовали и прекрасно пели, своим примером воспитывали любовь к труду, к родному городу и его истории. Много рассказывали о прошлой жизни города и его обычаях. Дети в среде друзей родителей – учителей, врачей, служащих – впитывали особую ауру культуры, порядочности, честности и доброжелательности.

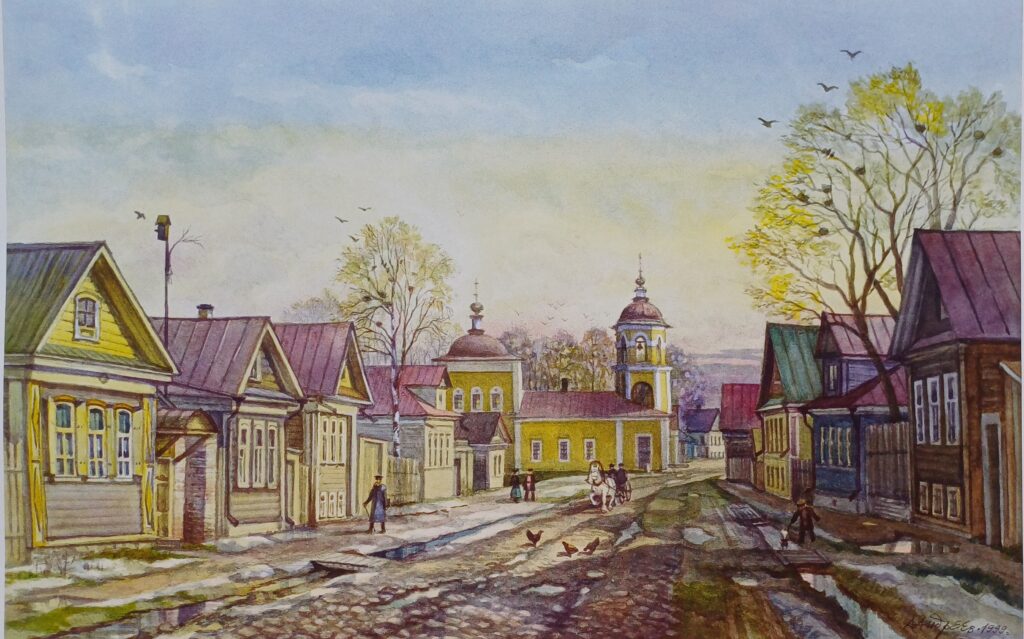

В своей книге Андреев довольно подробно описывает Торжок конца 20-х годов ХХ века: «У меня такая родина – Торжок, древний русский небольшой городок, красивый, уютный, соразмерный Человеку. Я благодарен судьбе за такую родину и не согласился бы променять ее на иные, пускай райские места. Здесь жил и трудился мой прадед, здесь родились и прожили всю свою жизнь мой отец и дед. Здесь родился и я. Но Торжок не только дал мне жизнь. Здесь я был обласкан судьбой, здесь с детства меня окружали замечательно умные, интересные, милые люди. Здесь я впервые ощутил красоту мира, красоту жизни, красоту человека. Здесь я глубоко вдохнул чувство родины – великое чувство любви и добра. Здесь слагалась основа моей натуры, здесь был создан «я»». Многое из того, что он помнил о том, «старом» Торжке, Лев Васильевич отразил в своих акварелях.

В 1932 году Лев поступил в первый класс начальной Опытной (после войны Базовой) школы при педучилище. С большой нежностью вспоминал он детство, проведенное в родных пенатах – на территории педтехникума. Как говорил Лев Васильевич, это был «город в городе» – учебный корпус, начальная школа, жилые и хозяйственные деревянные постройки. Это было абсолютно счастливое время: всей семьей ходили к деду на Власьевскую улицу, к маминой родственнице – Марии Васильевне Туриковой, которая заведовала начальной школой на Конной и жила там же на втором этаже, где были расположены квартиры для учительского состава. Впоследствии после возвращения из эвакуации здесь же жили и родители Льва Васильевича.

В 1936 году Андреев закончил обучение в начальной школе и перешел в среднее звено. Так совпало, что именно в этом году была введена в строй новая средняя школа №2 (впоследствии №3). В своих воспоминаниях Лев Васильевич много пишет про школьные годы, которые вспоминает с радостью и чувством огромной благодарности учителям и своим одноклассникам, общение с которыми продолжалось на протяжении всей жизни. В этой же школе училась Таня Гусева, которая спустя время станет его третьей женой. С ней вместе Лев Васильевич проживет большую часть жизни: « … но кто бы мог подумать тогда, что пройдет три десятка лет, и Тата Гусева – Татьяна Тугаринова, солистка оперы Большого Театра СССР – моя «первая невеста», станет моей третьей женой, а я – Лев Андреев, архитектор, доцент Московского Архитектурного института, её отвергнутый «первый жених», стану ее третьим мужем, и что мы проживем счастливых двадцать лет, вплоть до её роковой кончины?»

Конверт к грампластинке Татьяна Тугаринова. Арии из опер. Апрелевский завод, 1970-е гг.

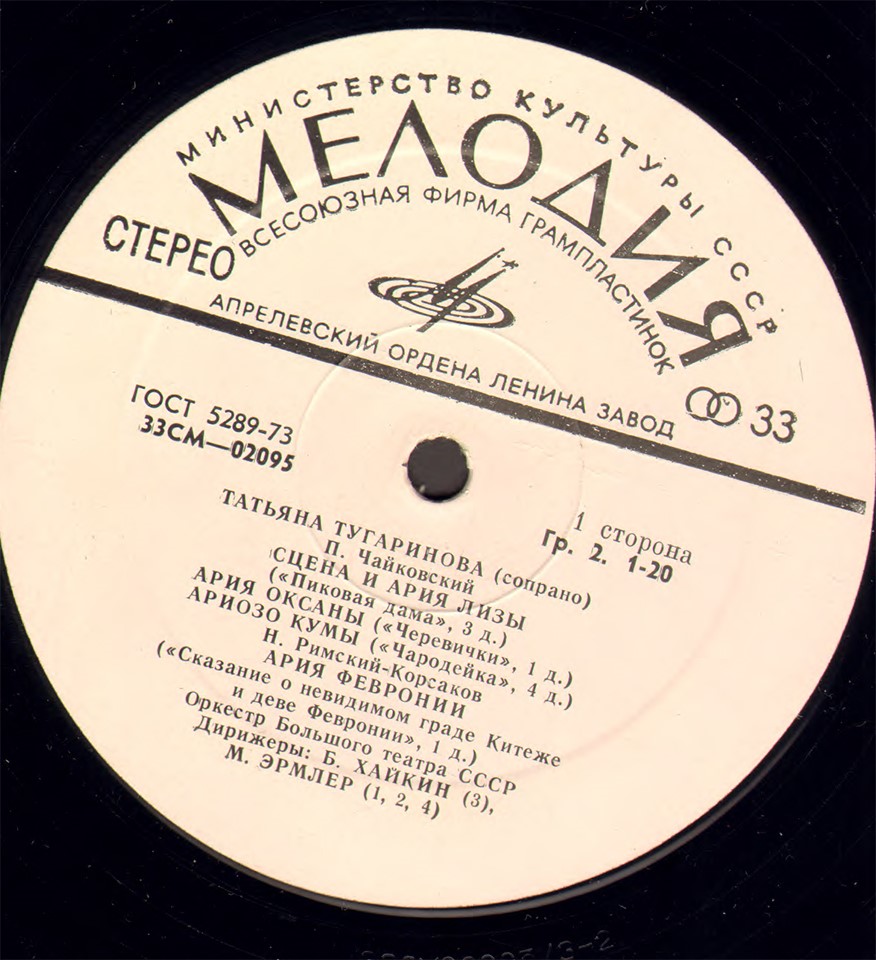

Грампластинка. Татьяна Тугаринова. Арии из опер. Апрелевский завод, 1970-е гг.

Тугаринова Т.Ф.

Программа спектакля «Аида» Большого театра СССР 31 мая 1963. В партии Аиды — Т. Ф. Тугаринова

Тугаринова Т.Ф.

Программа Всесоюзного радио и телевидения оперы Верди «Битвы при Леньяно» 12 октября 1963 с участием Т. Ф. Тугариновой

Тугаринова Т.Ф.

Программа спектакля Большого театра СССР «Евгений Онегин» 23 марта 1974 г. С участием нар. арт. РСФСР Т.Ф. Тугариновой

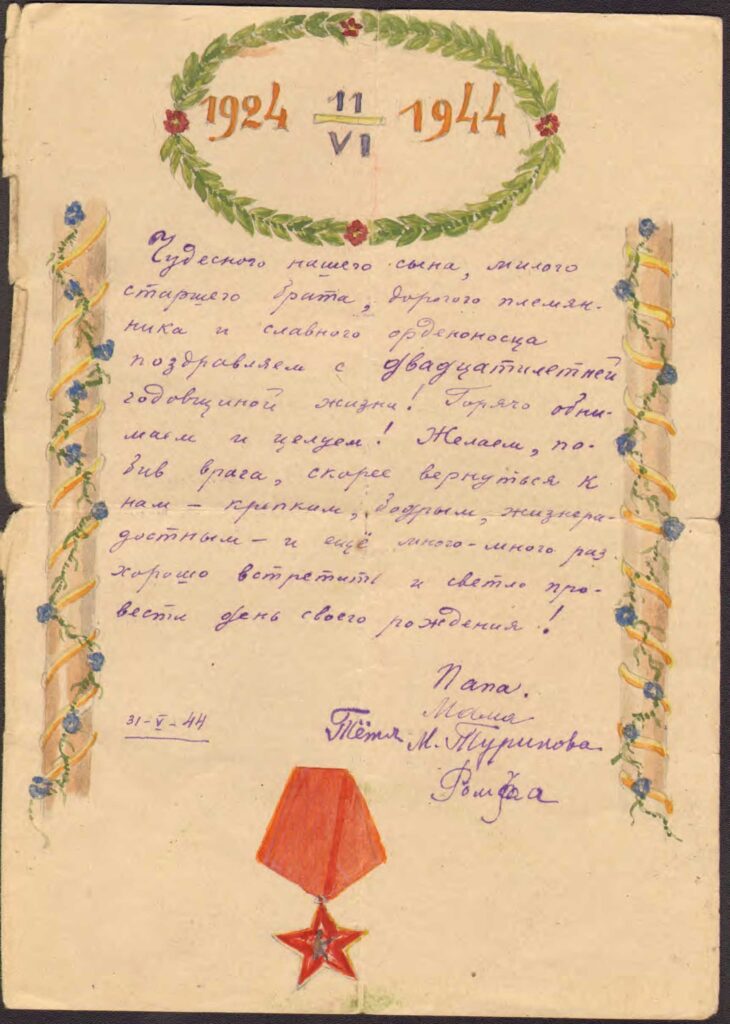

В июне 1941 г. Л. В. Андреев перевёлся в 10 класс, но окончить школу в Торжке ему не довелось: началась война. Осенью семья Андреевых эвакуировалась в Пермь (тогда Молотов), где жила сестра матери Евдокия Арсеньевна Турикова; вскоре В. Н. Андреев получил направление на работу в Чердынь и переехал туда с семьёй.

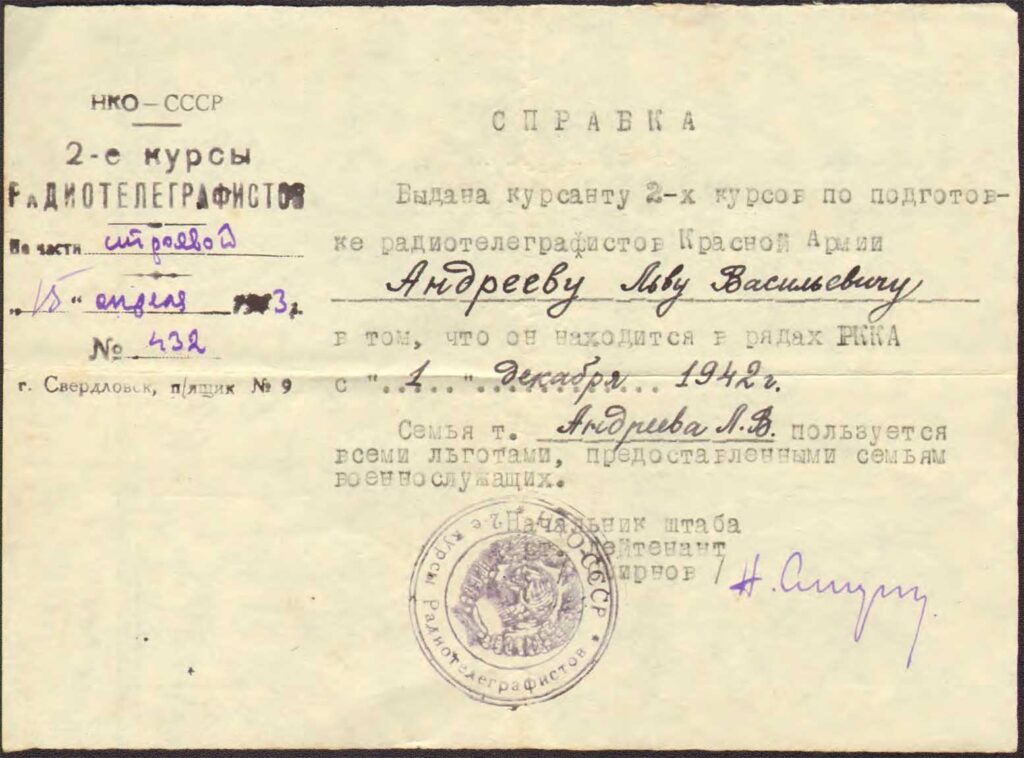

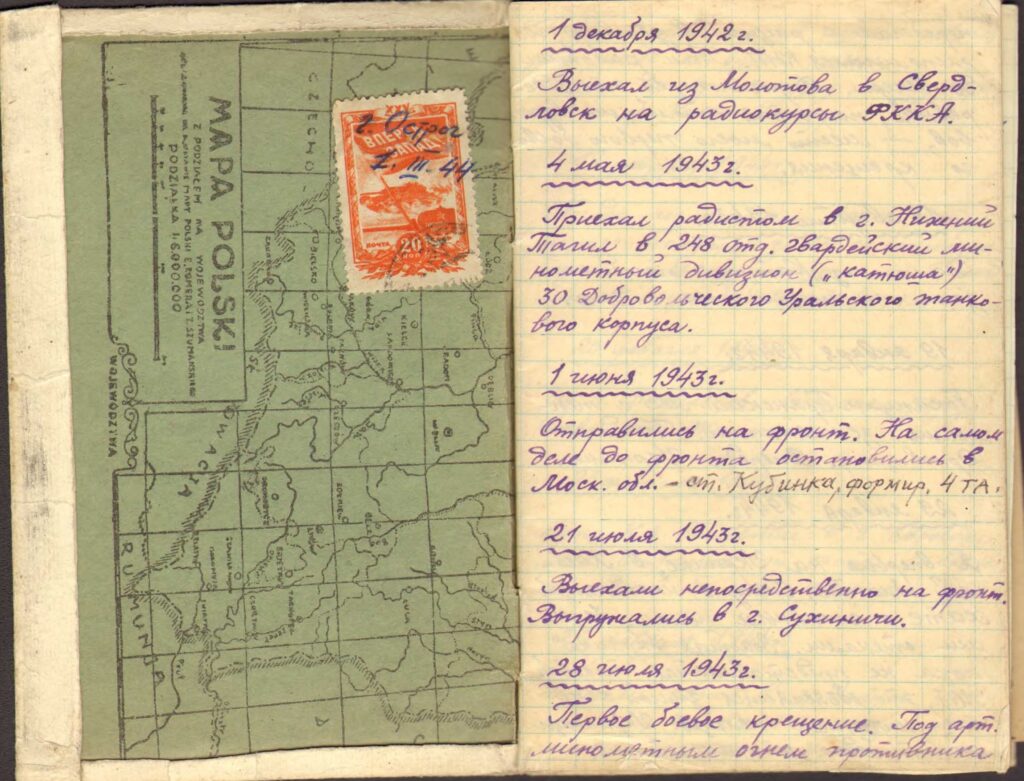

Первую военную зиму обживались в новом городе, голодали, Лев по приезде заболел воспалением легких и смог вернуться к учёбе только в марте 1942 г. Несмотря на сложности, окончил школу с отличием и поступил в эвакуированный в Пермь Ленинградский Военно-механический институт, но уже в ноябре 1942 г. был призван в армию и отправлен в Свердловское училище связи на трёхмесячные радиокурсы.

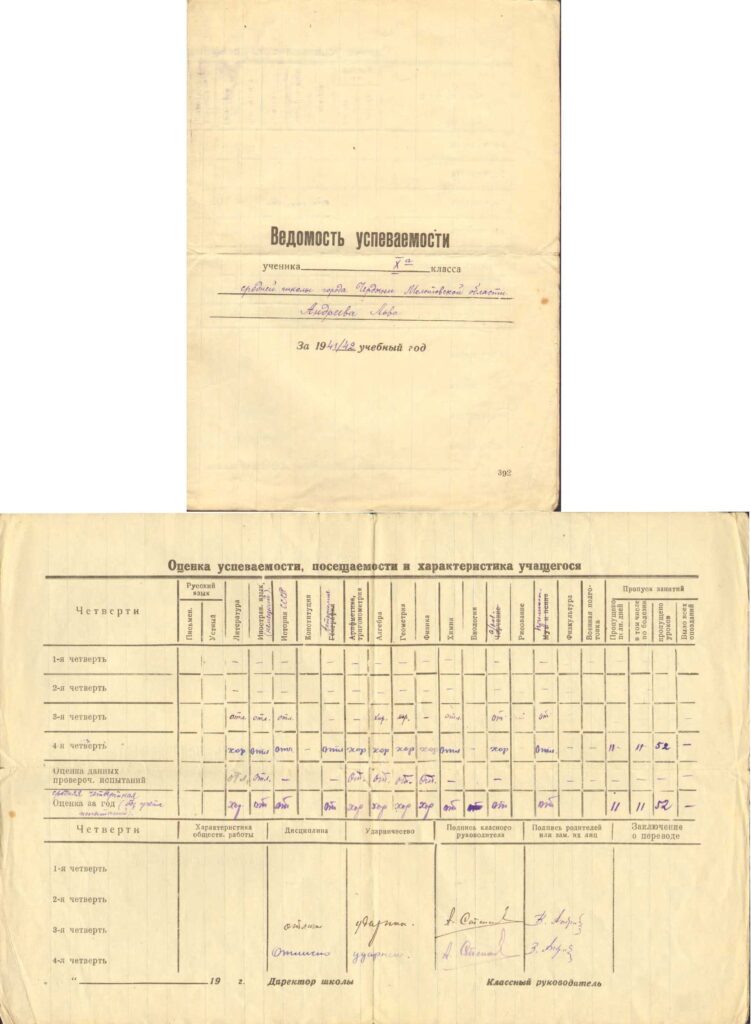

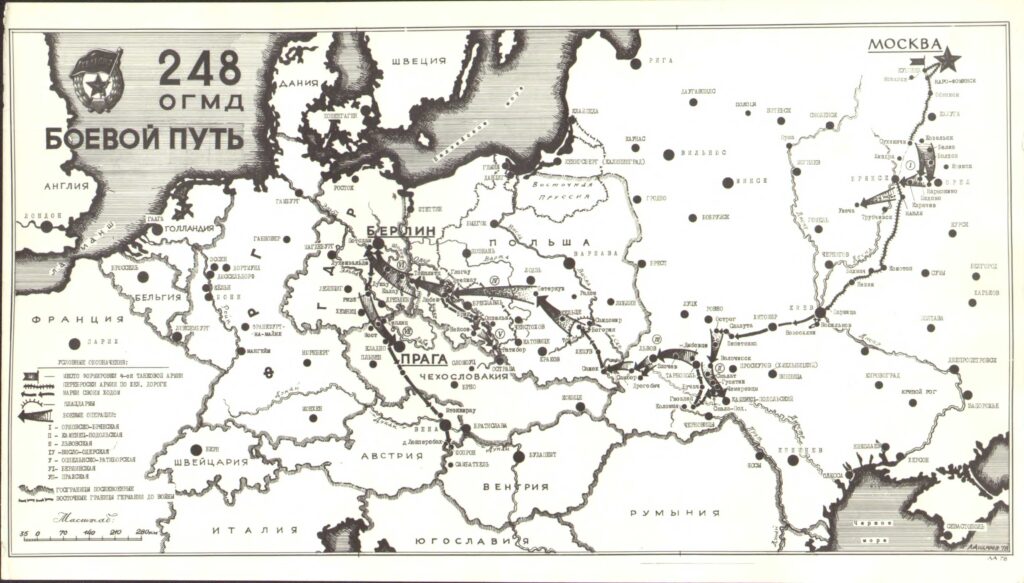

С мая 1943 года стал радистом в дивизии «Катюш» во вновь формируемом Уральском Добровольческом танковом корпусе. В этой части и в этом соединении он прослужил до конца войны, принимая участие во многих сражениях. Был старшим радистом, после гибели командира отделения радистов исполнял по совместительству и обязанности командира радиоотделения. За время боёв получил три контузии. В Берлине, когда затихли бои, Л. В. Андреев посетил повергнутый Рейхстаг, полюбовался знаменем Победы и оставил на стене Рейхстага в числе сотен других свою надпись: «Торжок отомщён!». День Победы он встретил в Праге. По окончании войны 4-я танковая армия входила в состав Советских войск на территории Австрии и Венгрии, и Л. В. Андреев демобилизовался из армии только в октябре 1945 г.

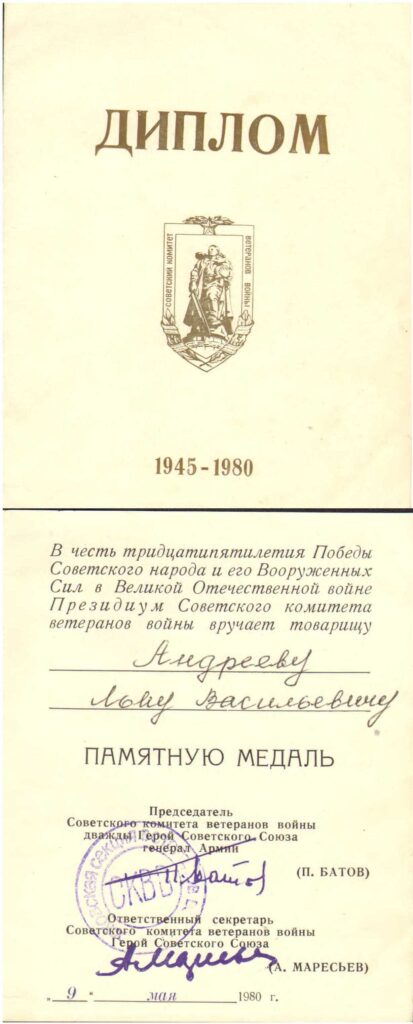

Дневник фронтовой Л. В. Андреева «Карманный дневничок» (1942-1945).

Ведомость успеваемости ученика 10 а класса средней школы города Чердыни Молотовской области Андреева Льва за 1941/42 учебный год. На развороте — таблица успеваемости, посещаемости и характеристика учащегося. г. Чердынь, 1942 г.

Диплом к памятной медали в честь 35-летия Победы Советского народа и его Вооружённых сил в Великой Отечественной войне Андреева Льва Васильевича, выдан 9 мая 1980 г.

В 1978 г. Л. В. Андреев изобразил схему пути движения 248 ОГМД для ветеранов своей воинской части. По ней можно проследить боевой путь самого автора: «… могу заверить, что и мысли о… геройстве не было ни у кого из нас. Был бой, была спешка, и было большое чувство ответственности за свое дело – успеть! Мы успели, а судьба фронтовая была к нам милостива – оставила на сей раз нас в живых. А могло быть и иначе».

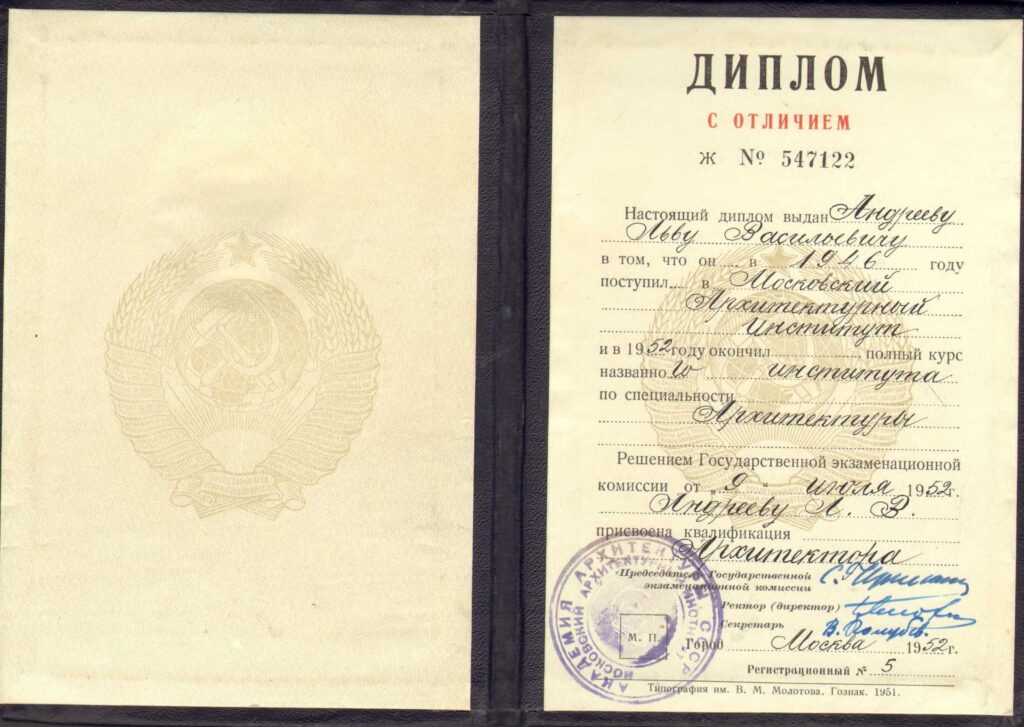

После демобилизации Андреев находился в растерянности без армейского порядка, уже привычных обязанностей и команд сверху. Нужно было определяться, вливаться в мирную жизнь и думать, что же делать дальше. В Московский архитектурный институт Андреев поступил в 1946 году. Это был тот судьбоносный момент, который предопределил всю оставшуюся жизнь. Учась в институте, Лев Васильевич понял, что попал в точку, архитектура – это призвание, а не профессия: «… смысл жизни вижу в созидании, в самом широком понятии этого слова. Человек наполнен жизнью и удовлетворен собой, только созидая, видя плоды своего труда, и материальные, и духовные. Выращивание детей – это тоже созидание будущей жизни. Человек, ничего не созидающий, пустой, бесцельно прожигающий жизнь, скучает, ищет вместо занятий развлечений, не получает удовлетворения от своего существования и неминуемо обрастает пороками и погибает как Человек – высшее создание природы».

Билет студенческий № 1-46 Андреева Л.В., выдан 9 июня 1951 г.

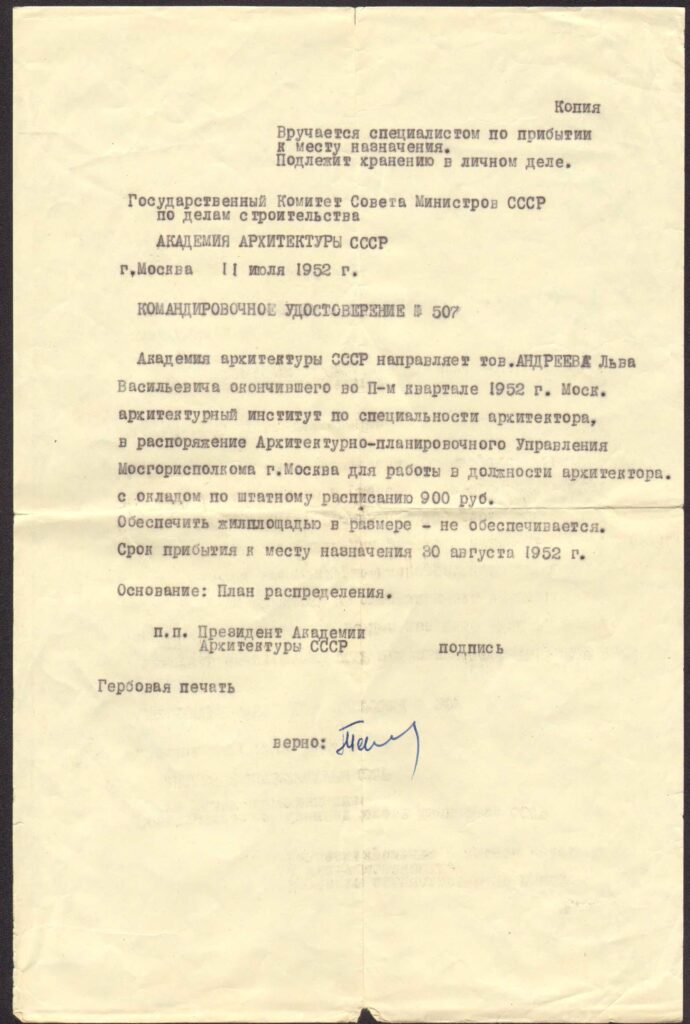

После окончания института Андреев устроился архитектором в «Моспроект»: «Мастерские 50-х годов «Моспроекта» назывались магистральными… за каждой из этих мастерских закреплялась одна из магистралей столицы… мастерская вела проектирование застройки не только самой магистрали и площадей, которые на ней образовались, но и жилых кварталов вокруг нее, и общественных зданий и комплексов, расположенных в этой среде». В разработке мастерской было очень много проектов массовой жилой застройки, также множество проектов было разработано для строительства за рубежом.

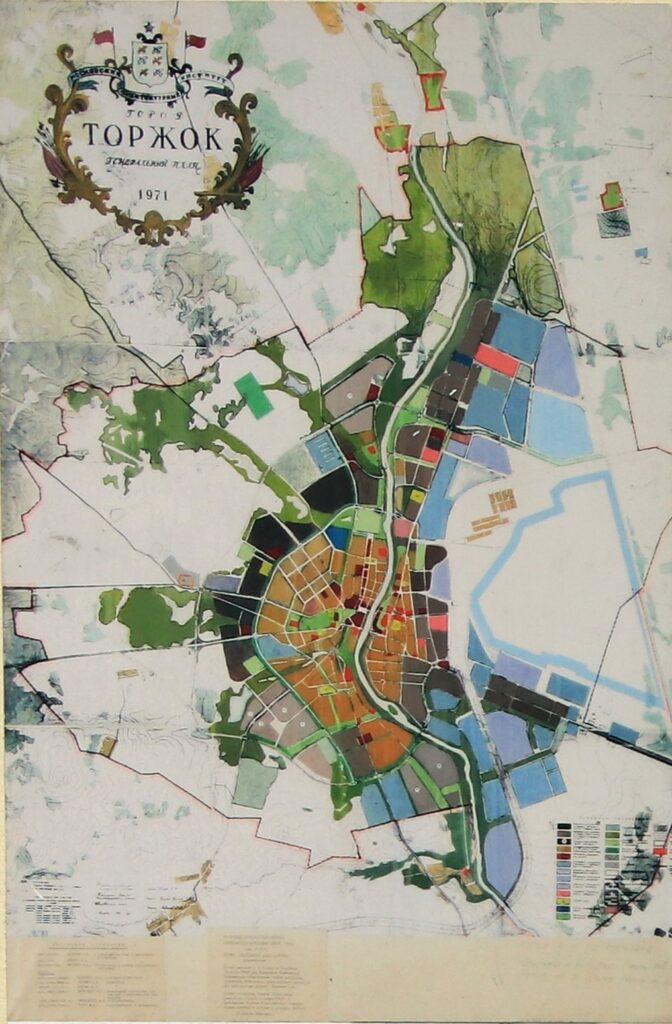

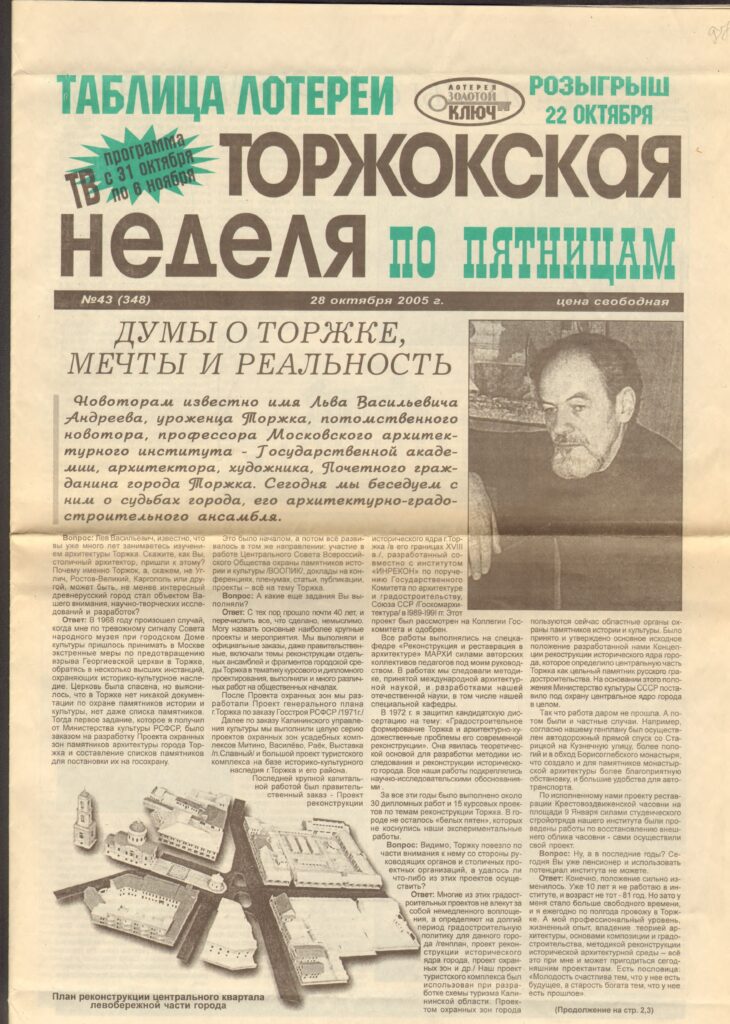

В мае 1964 г. Л. В. Андреев был приглашен на преподавательскую работу в родной Московский архитектурный институт, где начинал работать на кафедре сельской архитектуры, затем – на кафедрах жилых и общественных зданий, архитектурной реконструкции и реставрации. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Градостроительное формирование Торжка и архитектурно-художественные проблемы его современной реконструкции». С 1973 года он доцент, с 1977 года – профессор кафедры реконструкции исторических городов и реставрации памятников архитектуры. В институте Лев Васильевич разработал новый теоретический курс лекций «Методические основы исследования и реконструкции исторического города» и издал одноименное методическое пособие. Писал и издавал научные и научно-методические труды (более 30), среди которых многие посвящены проблемам реконструкции Торжка и его окрестностей.

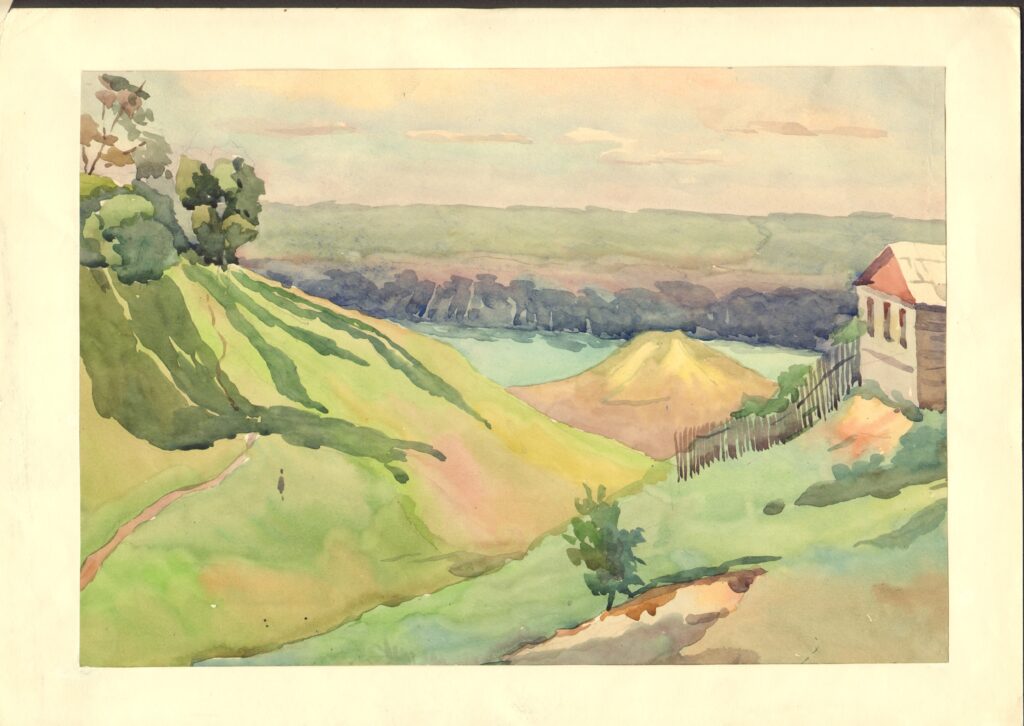

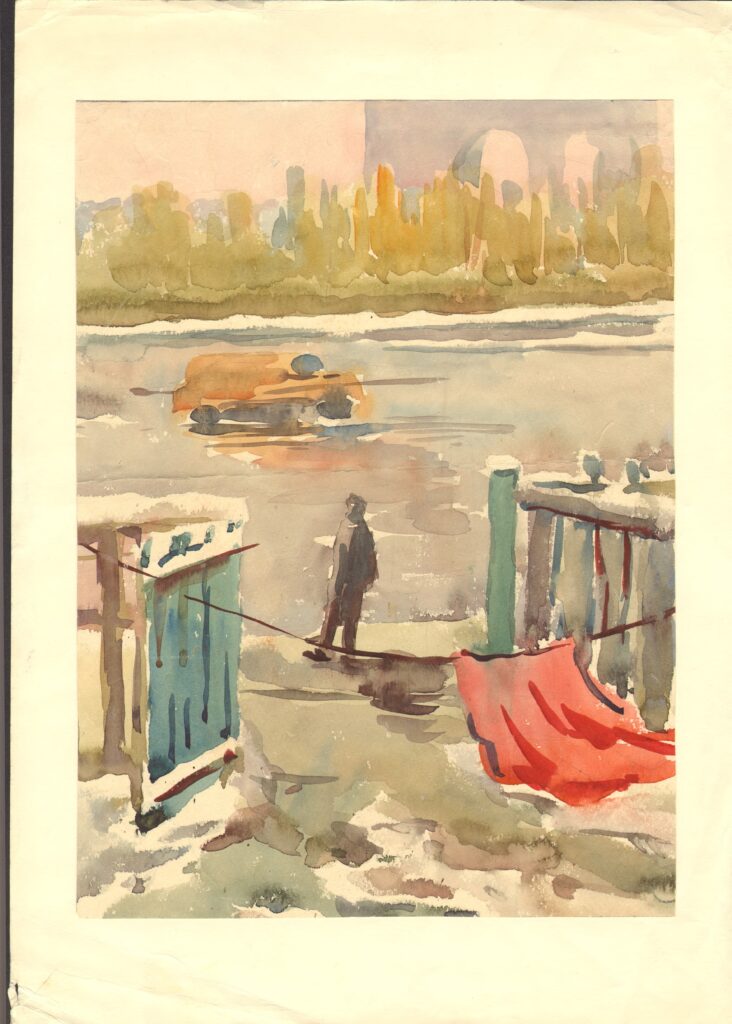

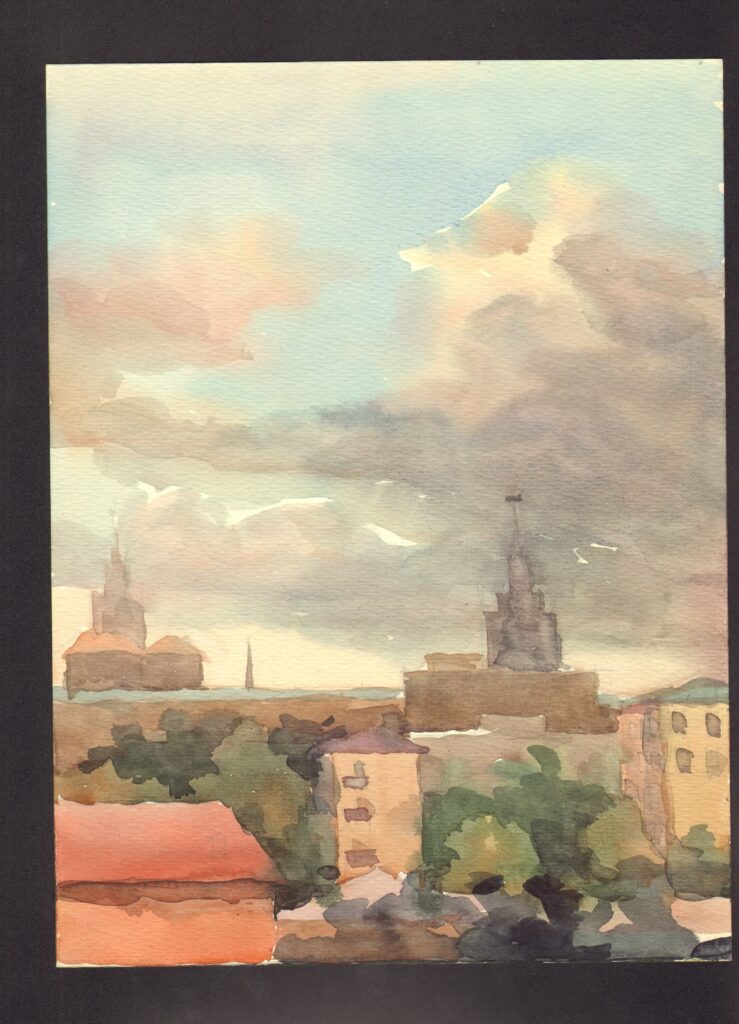

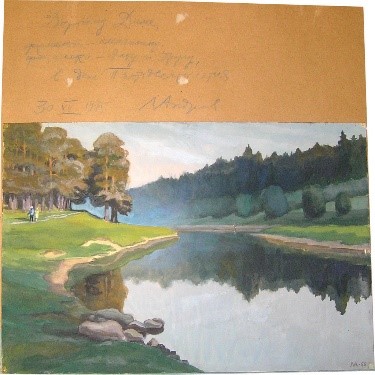

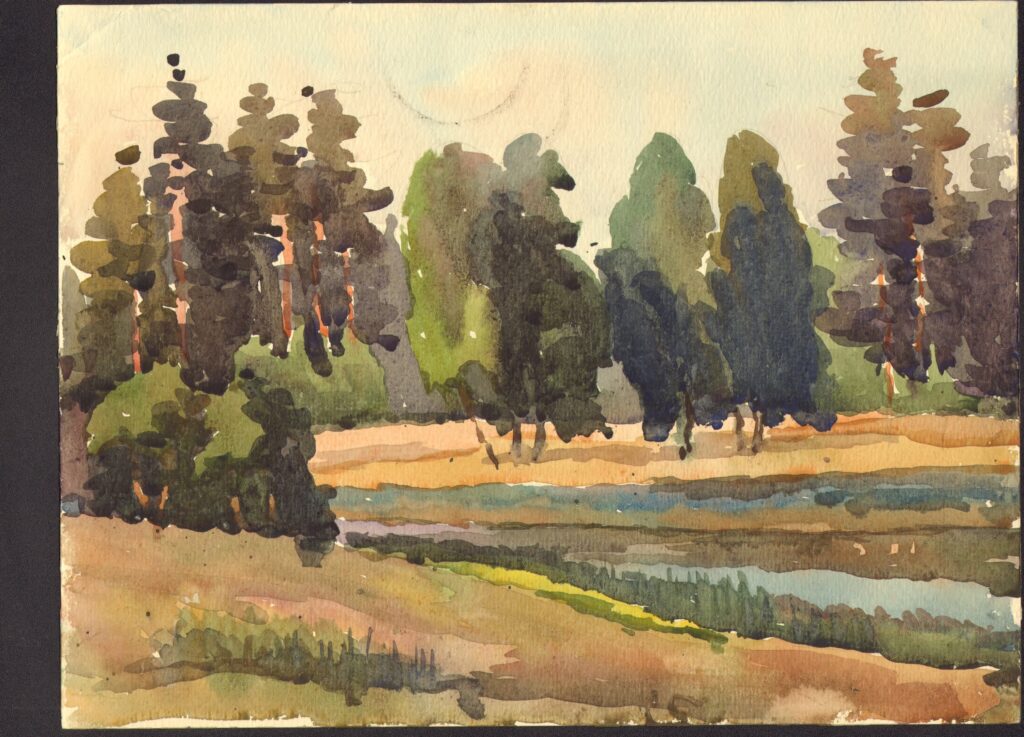

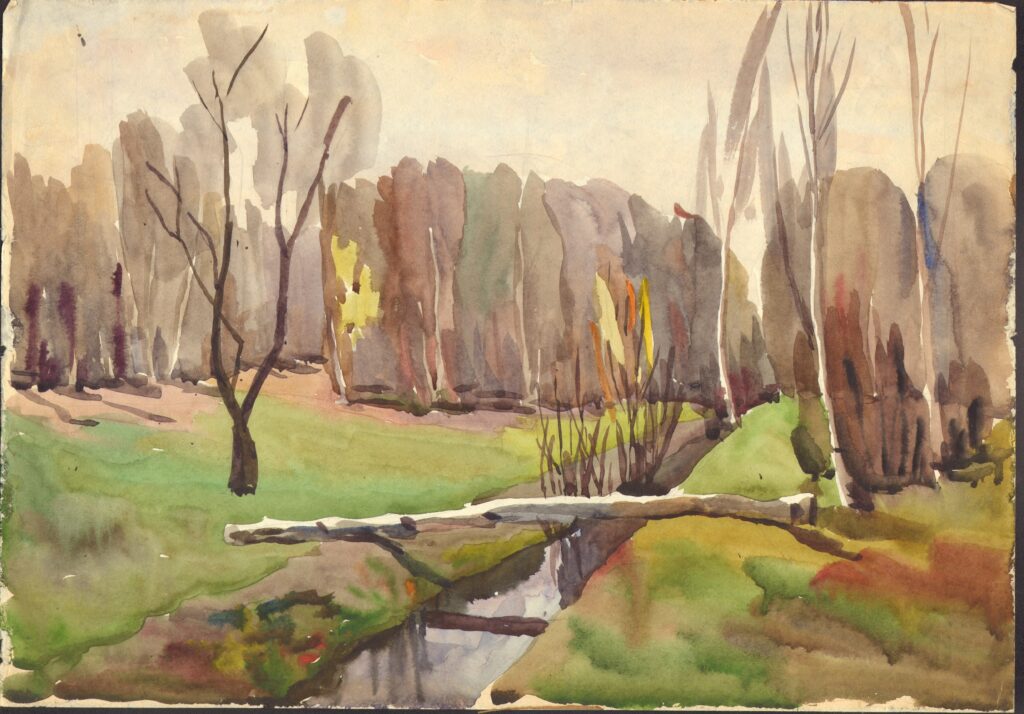

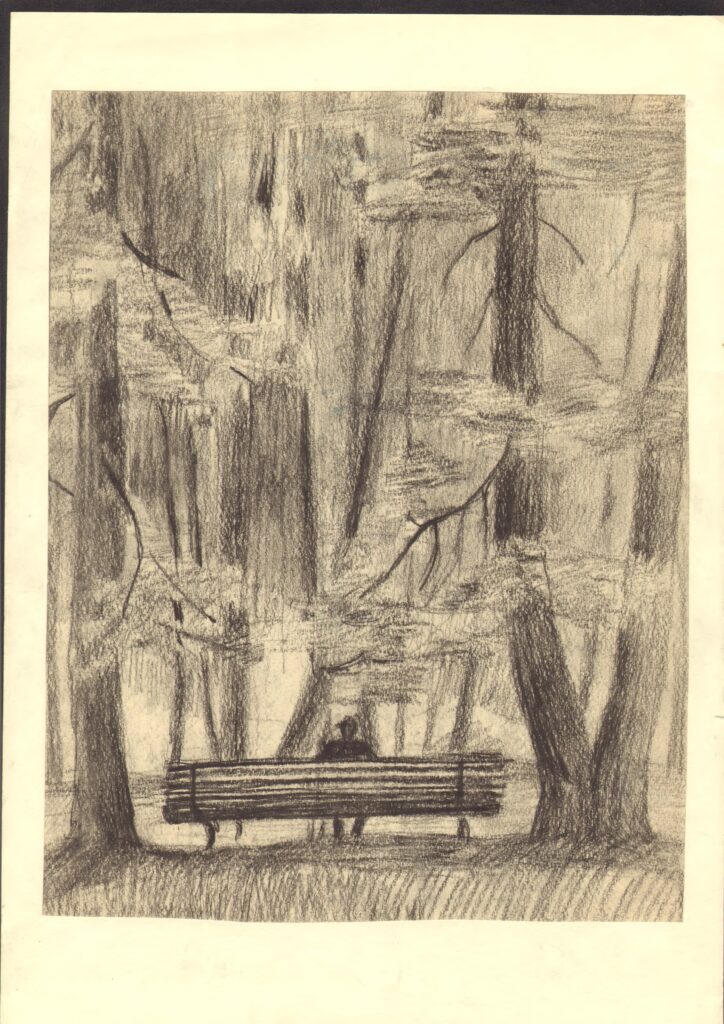

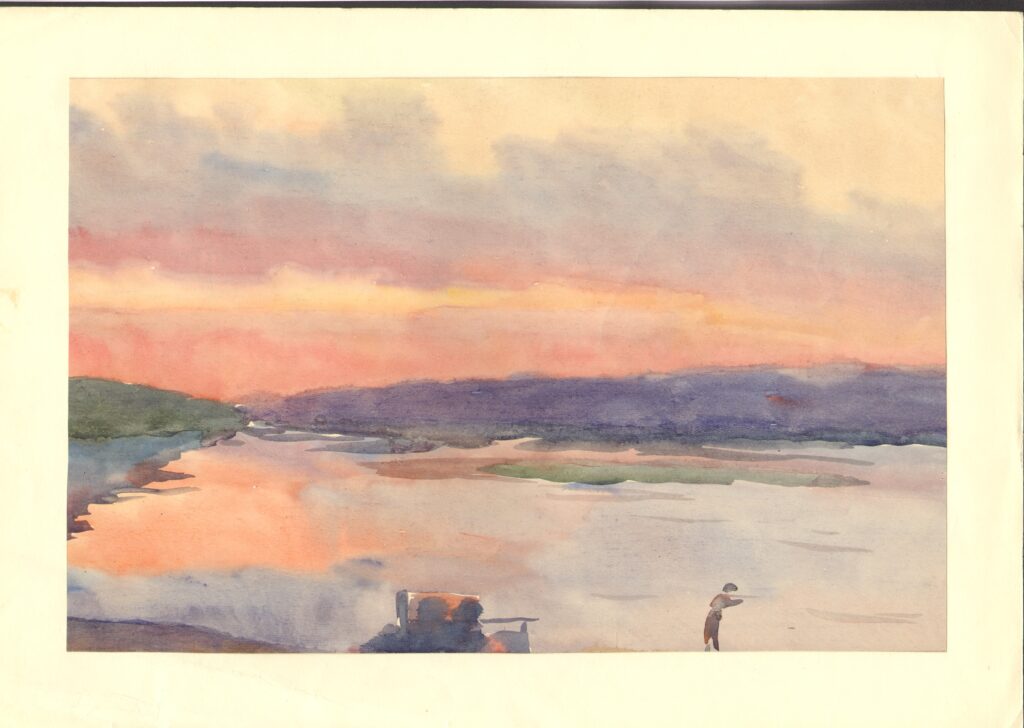

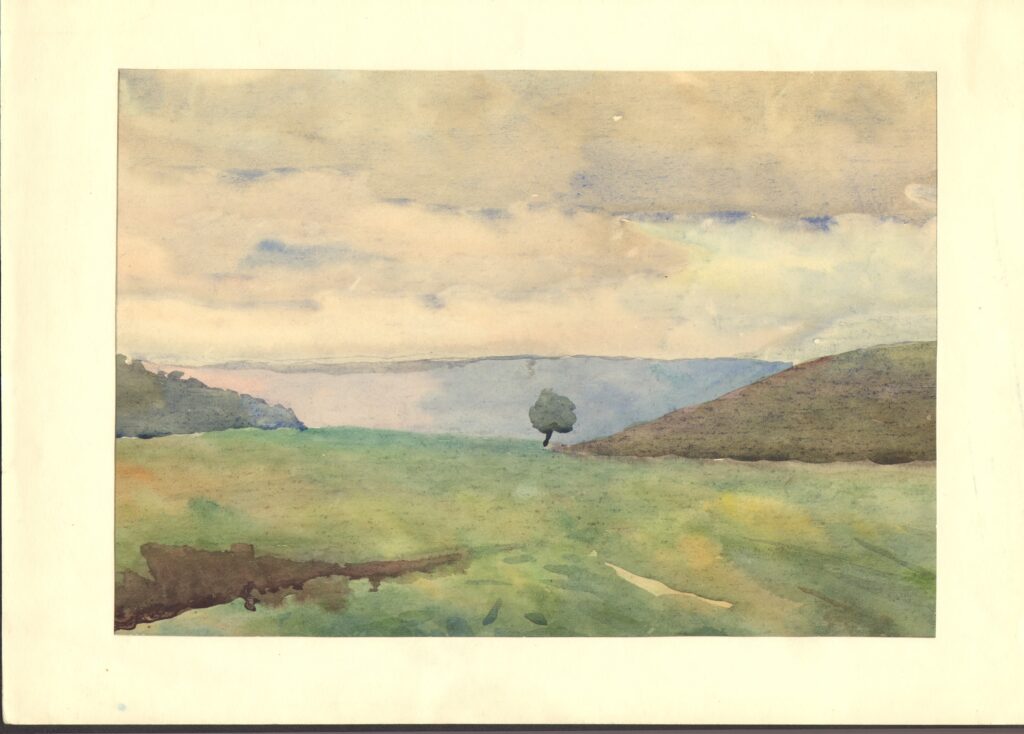

Одним из главных качеств архитектора Андреев называл умение видеть перспективу, а попросту – мечтать. Поэтому уже будучи преподавателем в институте, он не оставлял занятий рисунком, писал акварели.

Л.В. Андреев. Пейзаж. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок. Л.В. Андреев. СССР, втор. пол. 20-го в.

Л.В. Андреев. Городской зимний пейзаж. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок. Л.В. Андреев. Городской пейзаж на фоне многоцветного неба. СССР, втор. пол. 20-го в.

Работая в МАРХИ, Андреев разработал комплексные проекты реконструкции для малых городов Коломны, Дмитрова, Звенигорода, Ростова Великого, Осташкова и многих других. Лев Васильевич часто выступал с докладами на научных конференциях и пленумах научно-методического совета Министерства культуры СССР, Центрального совета ВООПИК, публиковал статьи в специальных журналах СССР, ГДР, ЧССР и других стран, был членом всесоюзного общества «Знание». Несколько раз избирался членом Центрального совета ВООПИК и провел много мероприятий по спасению ценных памятников истории и культуры.

Одной из важных своих заслуг Л. В. Андреев считал спасение Георгиевской церкви в Торжке, которую решили снести для постройки новой шоссейной дороги от Торжка до Осташкова в сентябре 1968 г. Общими усилиями неравнодушных горожан, Совета народного краеведческого музея и Л. В. Андреева удалось добиться визита госкомиссии и спасти архитектурный памятник. Также при участии Льва Васильевича был спасен Троицкий холм и разработан план реставрации комплекса Дальняя Троица.

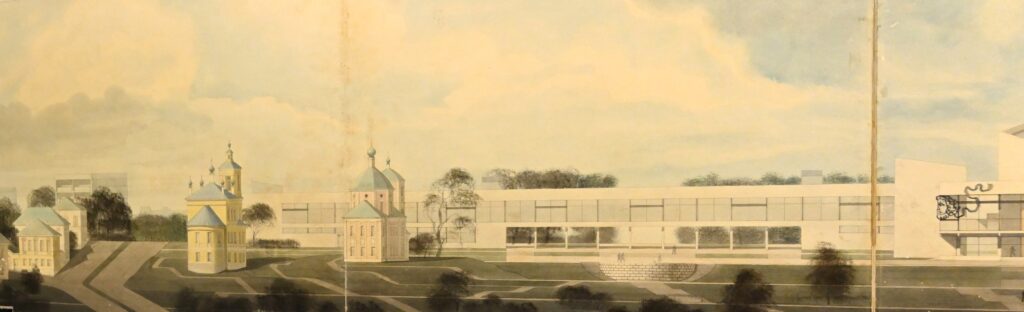

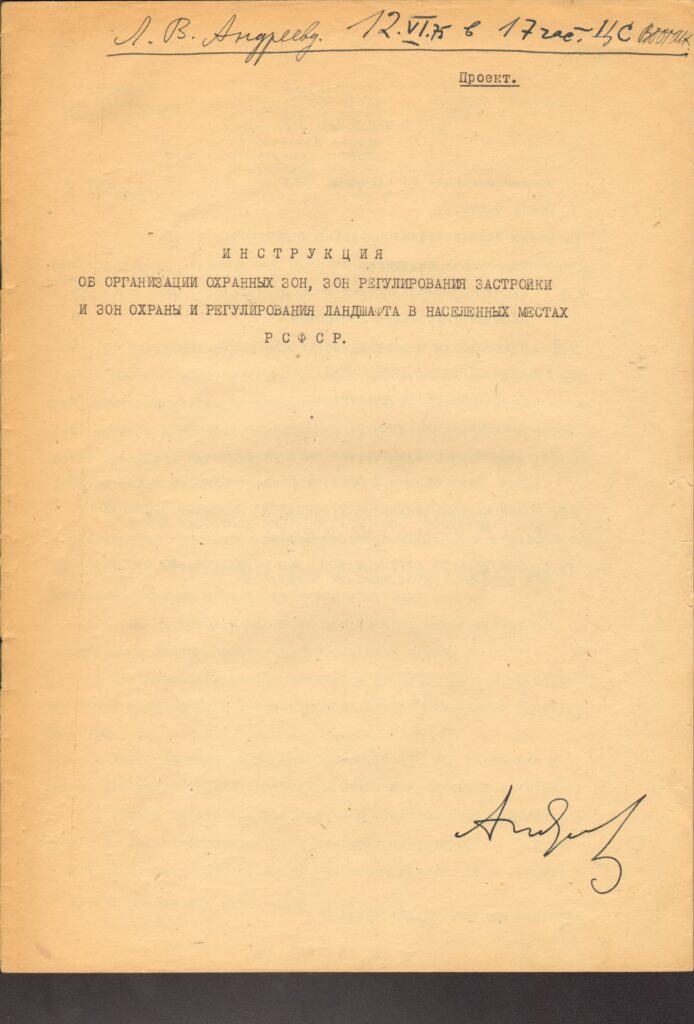

B МАРXИ авторскими коллективами педагогов и студентов под руководством Л. В. Андреева выполнены крупные проекты для Торжка: «Проект охранных зон г. Торжка», «Проекты охранных зон усадеб Митино, Василёво, Выставка-Новоспасское, Раёк», «Генеральный план Торжка» (Генплан), «Проект туристического центра Торжка», «Проект реконструкции исторического ядра Торжка (в границах города ХVIII в.)» (в содружестве с институтом «Инрекон»).

Всего же в МАРХИ под руководством Л. В. Андреева по тематике реконструкции г. Торжка выполнено свыше 30 дипломных и 15 курсовых работ по поручениям и заказам Госстроя PCФCP, Министерства культуры PCФCP и других государственных учреждений. Многие дипломные проекты студентов Л. В. Андреева (всего за 31 год защитились 240 человек) и его коллег до сих пор не устарели и могли бы использоваться на практике.

Эскиз подачи к диплому студентки МАРХИ Е. Молчановой «Митино», руководитель Л.В. Андреев.

Эскиз подрамников к диплому студентки МАРХИ Е. Молчановой «Митино – Торжок», руководитель Л.В. Андреев.

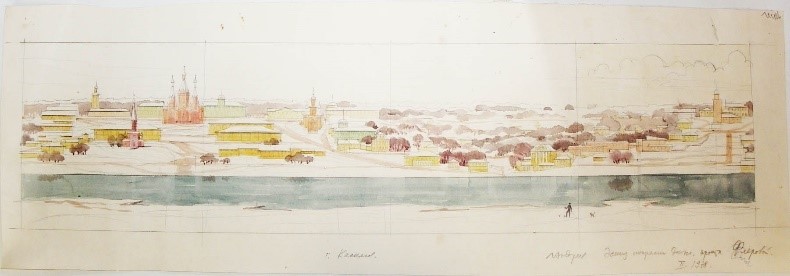

Эскиз покраски дипломного проекта студентки МАРХИ Флёровой, руководитель Л.В. Андреев. Г. Касимов. 1978 г.

Эскиз покраски дипломного проекта студентки МАРХИ Н. Разиной, руководитель Л.В. Андреев. «Реконструкция исторического центра г. Галича»

Эскиз покраски дипломного проекта студентки МАРХИ Н. Смирновой, руководитель Л.В. Андреев. «Осташков».

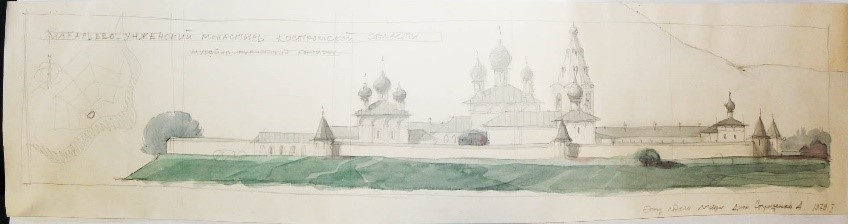

Эскиз подачи к диплому МАРХИ «Макарьево-Унженский монастырь Костромской области. Музейно-туристский комплекс», Старостенко А., руководитель Л.В. Андреев.

1979 г.

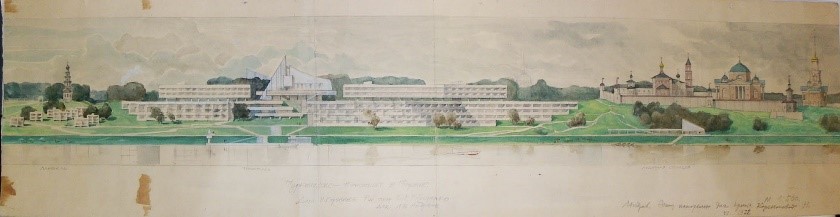

Эскиз панорамы дипломного проекта «Туркомплекс – пансионат в Торжке» студентки МАРХИ Коренновой Н. Внизу подпись карандашом: «Туркомплекс – пансионат в Торжке. Дипл. Н. Кореннова. Рук. Проф. Б.Р. Рубаненко. Доц. Л.В. Андреев».

Проект охранных зон Торжка был одним из первых официальных документов, который регулировал строительство в городе с позиций сохранения историко-культурного наследия. В нём были выделены 13 заповедных охранных зон:

- Городище – кремль.

- Центральный ансамбль правобережья.

- Район улицы Бакунина.

- Улица Луначарского.

- Мобилизационная набережная.

- Район улицы Подольной.

- Район Старицкой улицы.

- Центральная левобережная.

- Улица Пролетарская.

- Тверецкая набережная.

- Дальняя Троица.

- Иоанно-Богословское кладбище.

- Погост Семёновское.

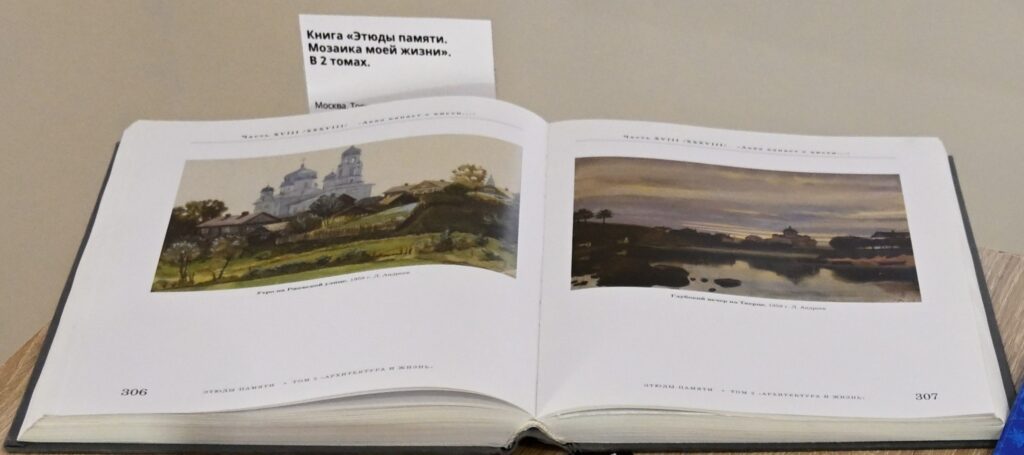

Несмотря на активную общественную деятельность, значительную часть времени Л. В. Андреев отводил акварельной живописи, основным героем которой оставался город и его окрестности.

Акварель. Л.В. Андреев. «Вечерняя прогулка. Митино»

1966

Рисунок. Андреев Л.В. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок. Л.В. Андреев. Пейзаж. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок с паспарту. Л.В. Андреев. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок с паспарту. Л.В. Андреев. Пейзаж. СССР, втор. пол. 20-го в.

Рисунок с паспарту. Л.В. Андреев. Пейзаж.СССР, втор. пол. 20-го в.

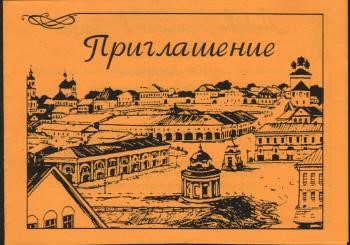

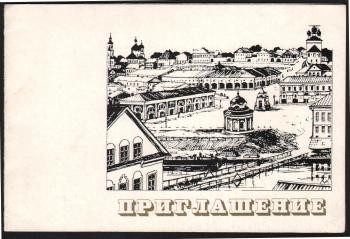

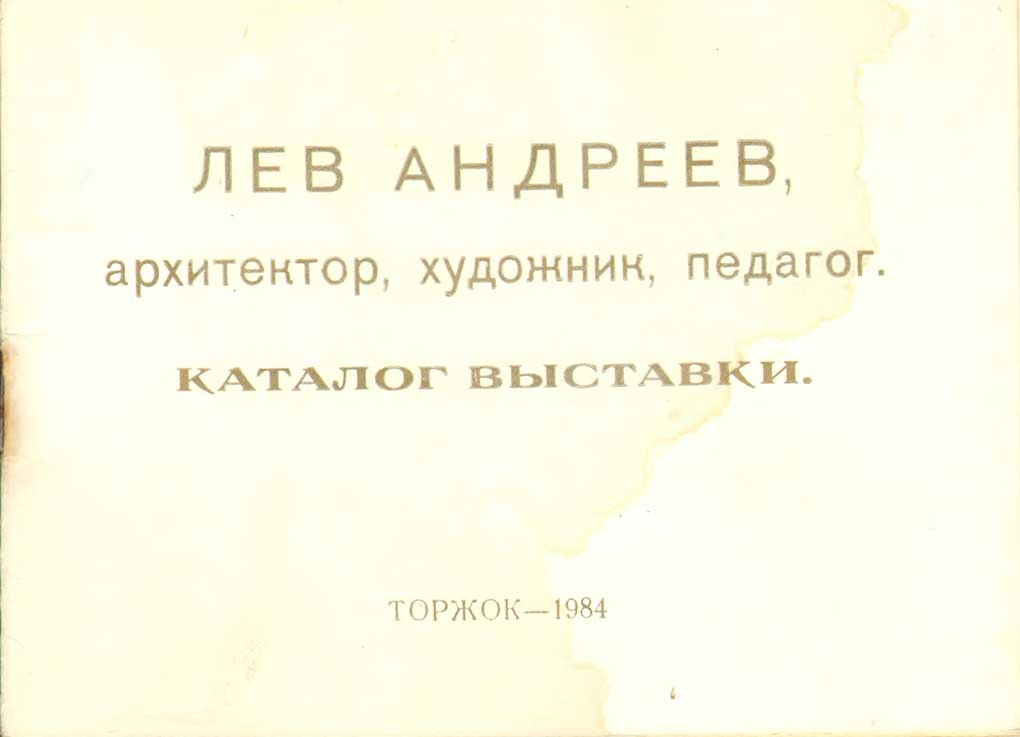

Состоялось 14 персональных выставок Л. В. Андреева в Москве и Торжке.

Приглашение на юбилейную выставку Л.В. Андреева «Архитектура. Живопись, графика, наука» в выставочный зал виэм

Билет пригласительный на выставку Л.В. Андреева, посвященную 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности, открытую 31 мая 1984 г. В торжокском педучилище

Каталог выставки работ профессора МАРХИ Л.В.Андреева: К 60-летию со дня рождения: Архитектура, живопись, графика/ МАРХИ, исполком горсовета, Торжок. педучилище. Торжок, 1984.

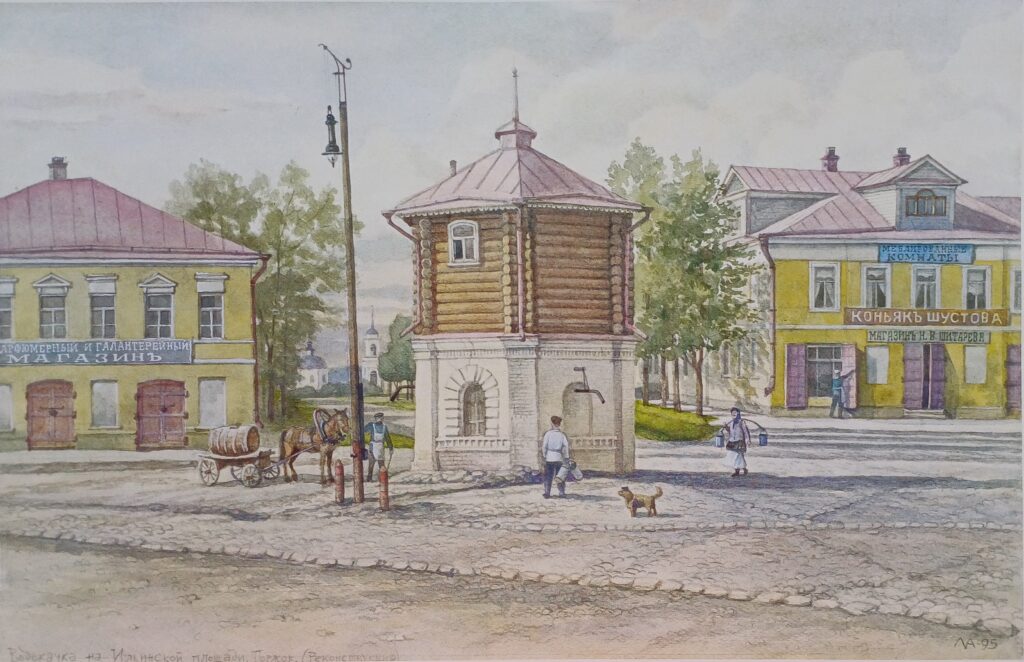

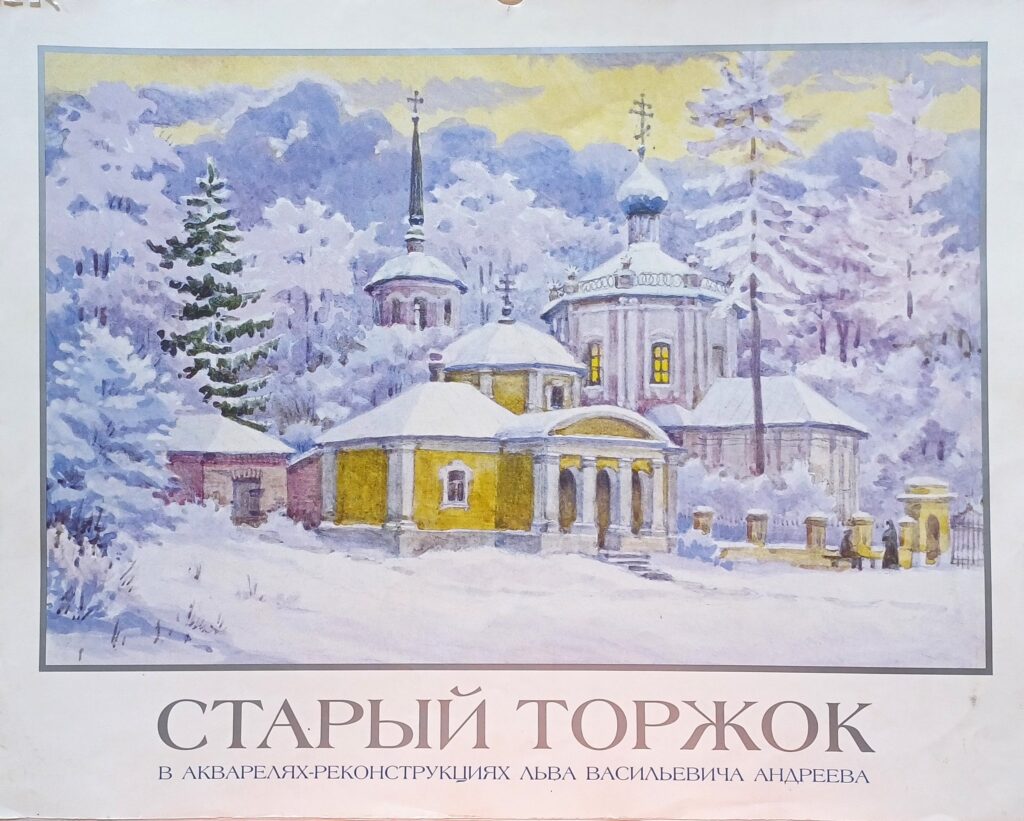

Особый интерес представляют его акварели-реконструкции. Подарком для горожан стало издание прекрасно иллюстрированного альбома-календаря «Старый Торжок» в акварелях-реконструкциях Льва Васильевича Андреева», благодаря которому можно в красках представить, каким был город в начале ХХ века. Эти акварели-реконструкции, сделанные по старинным фотографиям, рисункам, планам города и частично по собственным воспоминаниям художника. Пробовал свои силы Андреев и в иконописи: помогал восстанавливать утраченный иконостас в Прутненской церкви, в котором две иконы – «Воскресение Господне» и «Спас на троне» написал сам. Также им были написаны образы Казанской Божией Матери, Иверской Божией Матери.

Л. В. Андреев. Акварель «Грузинская улица». Январь

Л. В. Андреев. Акварель «Климентовская улица». Февраль

Л. В. Андреев. Акварель «Учительская семинария в Торжке». Март

Л. В. Андреев. Акварель «Ивановская церковь в Торжке». Апрель.

Л. В. Андреев. Акварель «Земская школа золотого шитья». Июнь

Л. В. Андреев. Акварель «Ильинская площадь». Июль

Л.В. Андреев. «Крестовоздвиженская церковь. Август».

Л. В. Андреев. Акварель «Церковь Дмитрия Солунского в Торжке». Октябрь

Л. В. Андреев. Акварель «Под горой Успенской церкви». Декабрь

Картина. Л.В. Андреев. «Усадьба Никольское Н.А. Львова (реконструкция). Серый день».

Андреев Л.В. Альбом-календарь Старый Торжок в акварелях-реконструкциях Льва Васильевича Андреева

Выйдя на пенсию в 1995 г., Л. В. Андреев стал соавтором нескольких изданий и написал ряд научных и популярных статей о Торжке. Тематика этих статей разная, но обычно сводится к одному – любимому городу. Андреев говорил о Торжке как о небольшом древнем городе с великой историей, который представляет собой конструктор из фрагментов разных периодов развития города. Как писал он сам: «Все едино, все взаимоувязано, мы всё время думаем о городе в целом». В эти же годы увидели свет издания по архитектуре и по истории Торжка. Как автор-составитель и художник Лев Васильевич принимал участие в издании буклетов, комплектов открыток о городе, брошюры «Торжок – город красоты и добра» (2005) и книги «Вам захочется вернуться» (2007).

Статья Л.В. Андреева «Думы о Торжке, мечты и реальность» в газете «Торжокская неделя по пятницам» № 43 (348) от 28 октября 2005 г.

Рукопись машинописная статьи Л.В. Андреева «Торжок»: [Черновой (рабочий) вариант текста к книге «Торжок. Город красоты и добра: История и современность». Тверь, 2005].

В Торжке к Л. В. Андрееву как к архитектору обращались за помощью, и он вернулся к идее создания туристической зоны в историческом центре Торжка. Например, проект реконструкции Ильинской площади (к сожалению, неосуществлённый) должен был решить сразу несколько проблем:

- ликвидация хаоса в уличной торговле;

- завершение архитектурного ансамбля площади;

- в ряде зданий появлялась сеть культурно-бытового назначения (гостиница, картинная галерея и т. д.).

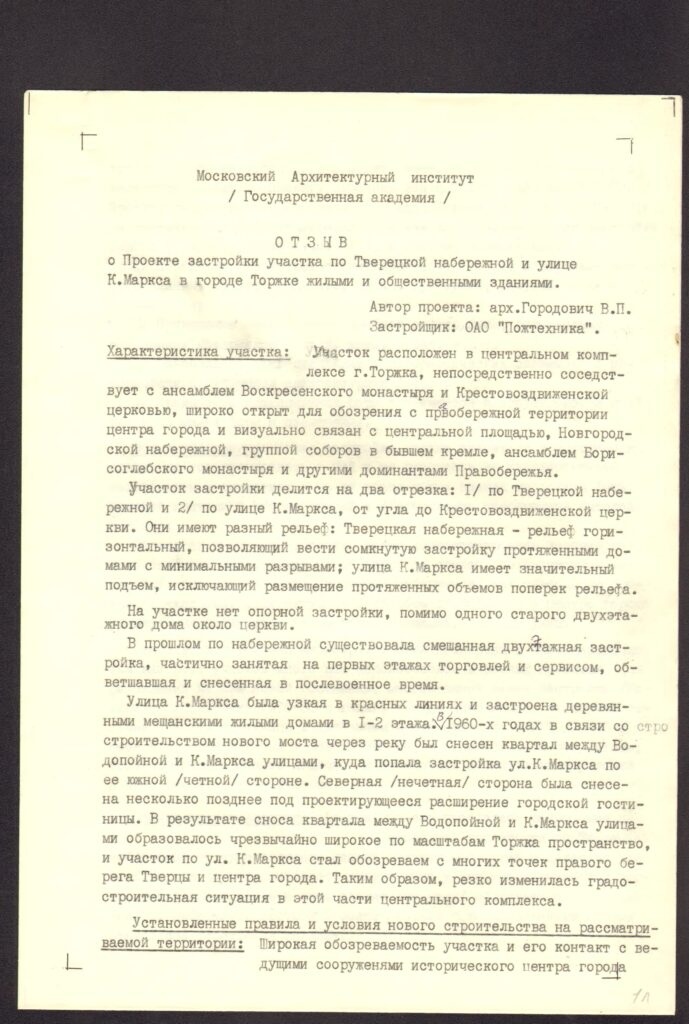

С Л. В. Андреевым советовались, когда реализовывали проект застройки участка по Тверецкой набережной и улице К. Маркса.

Статья. Л.В. Андреев. Заключение о возможности строительства на Ильинской площади в г. Торжке на участке существующего сквера в развилке между улицами Дзержинского и Степана Разина. Торжок, 08 октября 2005 г.

Статья «Новая старая Ильинская площадь» из газеты «Торжокская неделя» №36 (147) от 5 сентября 2001 г.

Статья «Останется проектом?» из газеты «Новоторжский вестник» №97 (12974) от 2 декабря 1995 г.

Отзыв Л.В. Андреева о проекте застройки участка по Тверецкой набережной и улице К. Маркса в городе Торжке жилыми и общественными зданиями. Автор проекта: арх. Городович В.П. Застройщик: ОАО «Пожтехника». Рецензент: профессор Андреев Л.В. автор Проекта охранных зон и Проекта реконструкции исторического ядра города Торжка. 4 л. 5 апреля 2000 г.

Размышления о прошедших годах, рефлексия прожитого и работа над воспоминаниями стали новым путём для творчества. Итогом стали два тома «Этюды памяти. Мозаика моей жизни». Это книги, написанные о Торжке, о семье, о долгой и насыщенной событиями жизни. Во втором томе – много размышлений о том, каким должен быть Торжок в будущем; почему, для чего и для кого нужно сохранять историко-культурное наследие. Андреев сетует, что дело охраны наследия – это очень неблагодарный труд. Он отнимает много сил, как физических, так и душевных: «Наше «новое» не хочет жить рядом со старым, ему проще игнорировать старое, обрекать его на уничтожение. Под старым мы понимаем не только старые постройки, но и сложившиеся ансамблевые связи, определённые композиционные качества города и другое. Учитывать их при развитии города, сочетать старое и новое – это дело более трудное, оно требует и специальных знаний, и высокой общей культуры. А это не всем, далеко не всем дано».

Книга. Андреев Л.В. Этюды памяти. Мозаика моей жизни в 2-х томах. Т. II Архитектура и жизнь.

Книга. Л.В. Андреев. Этюды памяти. Мозаика моей жизни. В 2 томах. Т. 1. Мир и война.

Лев Андреев – человек, многое сделавший для старого Торжка. За большой вклад в разработку проектов и помощь в реставрации и реконструкции Торжка и его окрестностей, научную пропаганду исторического прошлого, активную работу по охране памятников истории и культуры Л. В. Андрееву было присвоено звание «Почётный гражданин города Торжка».

За героизм в годы Великой Отечественной войны Лев Васильевич Андреев награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны І и IІ степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы І степени, а также многими медалями. Он гордился и нагрудными знаками, полученными в ходе боев: – «Отличный связист» и «Отличный разведчик». Андреев очень дорожил наградами, полученными в сфере архитектуры и сохранения историко-культурного наследия, называя их одним из признаков признания его в профессии. Фонд имени Гутнова, учреждённый при Академии архитектуры, наградил в 2004 г. Л. В. Андреева премией «За выдающийся вклад в архитектурное образование», а в 2005 г. он был награждён Почетным дипломом союза архитекторов России.

Почти 10 лет прошло с тех пор, как не стало Л. В. Андреева. Его воспоминания позволяют нам, землякам, потомкам, сложить многогранный, местами противоречивый образ этого человека. Его акварели показывают тёплое отношение художника к родному городу. Его архитектурные проекты остаются интересными, а многие – актуальными и ждут, когда на них обратят внимание. Его работу продолжает МАРХИ и его ученики. Многими знакомыми пейзажами Торжка и окрестностей мы обязаны в числе прочих Л. В. Андрееву.

«Меня однажды спросили, хотел бы я начать жизнь снова. Я ответил отрицательно. “Жизнь невозможно повернуть назад”, – поётся в известной песне, смысл которой в том, что время неумолимо идёт вперёд, его не повернуть. Однако тут есть и другой, глубокий смысл. В жизни было много светлого, и повернуть её вспять – это значит от всего этого отказаться: от её результатов, от дорогих, милых людей, тебя сегодня окружающих, от своего счастья. Нет! Я молю Бога, чтобы было всё, как есть…»

«…я и теперь соразмеряю свои действия и поступки с мнением отца, которое стараюсь представить себе мысленно. Он сказал, когда мне было 6 лет: “Лёвка у нас будет архитектором”. Вот, смотри, Отец, я стал им. И не просто архитектором. В мою альма-матер, куда я впервые вошёл в 1946 году, затаив дыхание и ещё не веря в своё счастье, я вернулся вновь в новой ипостаси педагога. И к концу трудового пути встал в первый ряд её профессоров. Ты доволен своим Лёвкой? Я выполнил твои предначертания? И ещё я остался верным твоим генам, став зодчим-педагогом. А вот посмотри на “мой Торжок” – ведь он не мой, a наш! Ты вводил меня в это Чудо шаг за шагом. У меня он получился не совсем Твоим. Но что же поделаешь, того Чуда уже нет и быть не может. Но я так старался! Хоть что-то здесь сохранилось наше? Наверно, Борисоглебский монастырь и Дальняя Троица, где мы простились с Тобой. Прости, если что не так. Но я старался…»